( malerei )

08 SEP – 05 NOV 2023

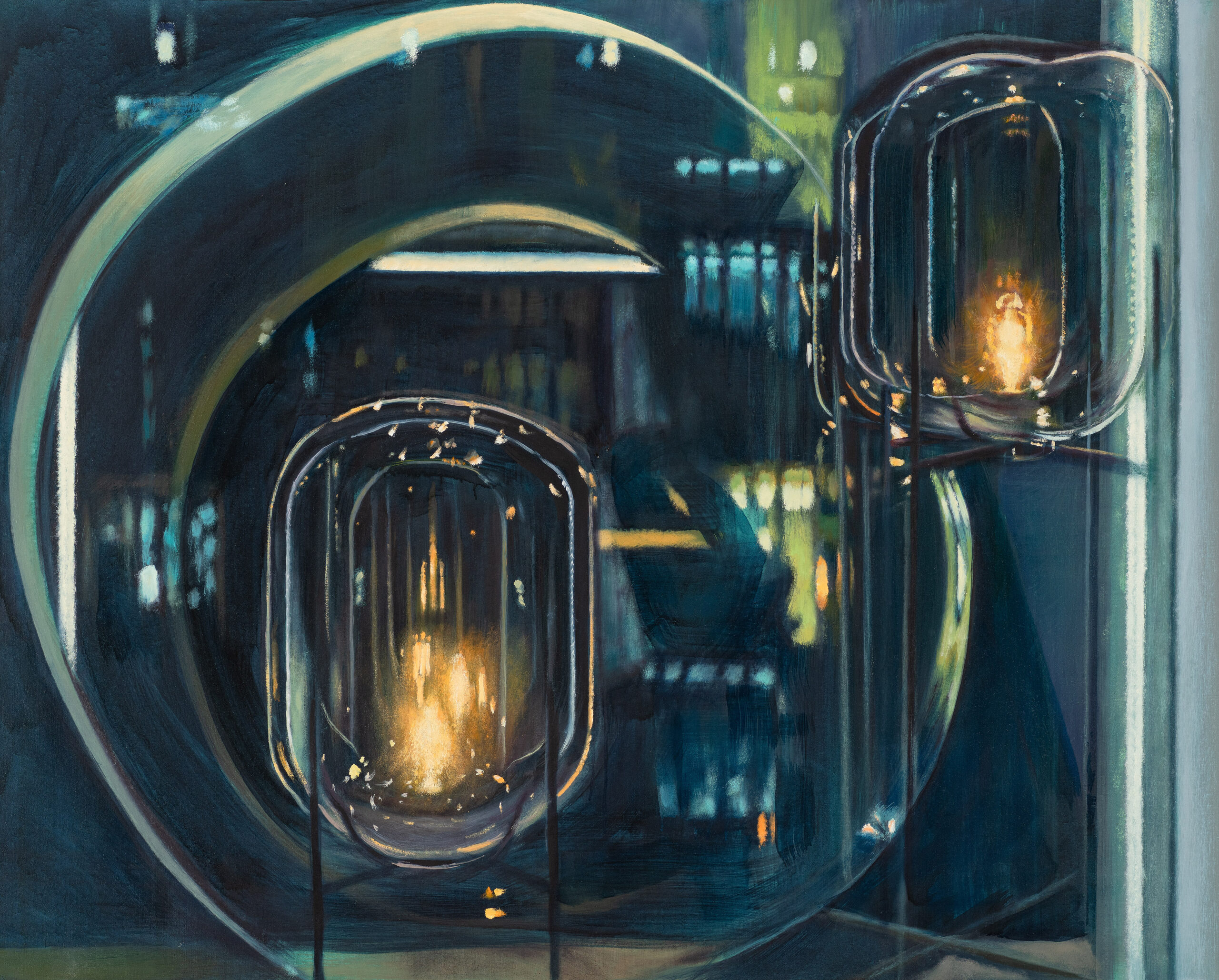

Jürgen Durner

Jürgen Durners Interesse gilt fast seit Anbeginn seines künstlerischen Tätigseins der Glasscheibe. Der Glasscheibe als architektonischem Bauteil. Glasscheiben werden in Fenster und Türen, Fassaden und Schaufenster eingefügt, um Trennung und Durchblick zugleich zu gewährleisten. So setzt auch der Blick des von Plänen beherrschten Alltagsdurchwanderers in erster Linie auf den Durchblick. Der Fokus des Auges stellt sich auf den Raum hinter der Scheibe ein und versucht, Schmutz, Reflexe oder sonstige Störfaktoren auszublenden, die mit der Materialität des Glases zusammenhängen. Im Idealfall ist die Scheibe so klar, dass sie optisch in Vergessenheit gerät. Manchmal mag es sich umkehren. Ein bestimmter Lichteinfall macht Reflexe so deutlich und flächendeckend, dass der Spiegelcharakter in den Vordergrund tritt. Dann stellt das Auge auf das Spiegelbild scharf und blendet demgegenüber »störende« Faktoren von hinter der Scheibe aus. Je nach Fokus ist das Störende ein anderes. Je stärker es ist, als umso ärgerlicher wird es empfunden.

Es ist der nicht geschäftige Blick, der Blick des Träumers oder Flaneurs, der sich nicht für einen Fokus entscheiden mag. Er sieht die Dinge hinter der Scheibe gleichzeitig mit den in der Scheibe gespiegelten, dazu auch die Umgebung, den Rahmen, die Wand rechts und links, einen Fenstergriff, und ebenso Dinge auf der Scheibe, eine Schrift, Regentropfen. Alles vereint sich ihm auf der einen Ebene des Gleichwichtigen. Und verbindet sich auf dieser Ebene zu einem vielleicht faszinierenden Bild, das es nur in diesem Moment und nur für ihn gibt. Solche Bilder fallen Jürgen Durner bei seinen Spaziergängen durch Städte ins Auge, und er überträgt sie ins Malerische. Fokusunentschieden, fokusenthoben.

Auszug aus dem Text „Der fokusenthobene Blick“ von Michaela Moritz

Pandora

2023

Öl auf Leinwand

200 × 150 cm

Weltzeitkugel

2021

Öl auf Leinwand

120 x 150 cm

Somnambul

2023

Öl auf Leinwand

120 × 170 cm

Blaue Nacht

2023

Öl auf Leinwand

110 × 170 cm